いきなりOpenFOAM (92):サボニウス風車の流れ解析(その2)

風車特性の算出

前回の計算結果から風車特性を算出してみます。

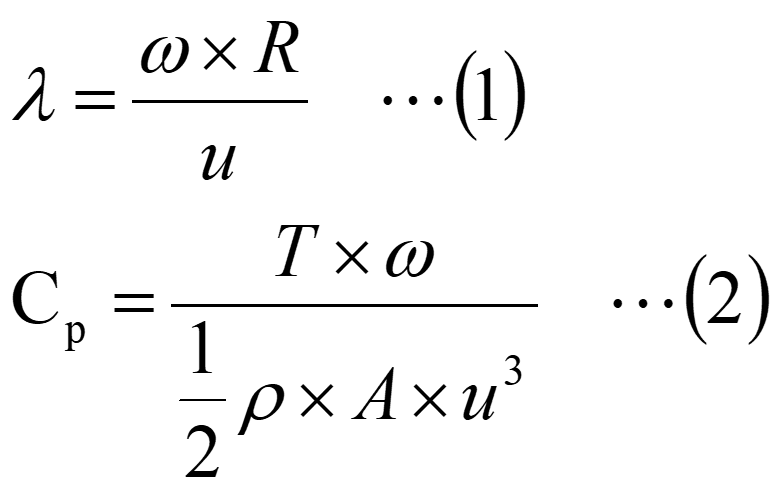

風車特性の横軸は周速比λと呼ばれ、下記の(1)式で表されます。また、縦軸は出力比Cpと呼ばれ、(2)式で表されます。

ここで、Tは風車に作用するトルク[Nm]、ωは角速度[rad/s]、uは風速[m/s]、Rは風車半径[m]、Aは風車の受風面積[m2]、ρは空気密度[kg/m3]です。

トルクTは、いきなりOpenFOAM第78回で説明した方法で求めます。それ以外のプロペラ径は設定値であり、角速度ωや風速uは解析の際に設定する値です。

風車特性を求めるには、妥当な角速度範囲を求めておく必要があります。プロペラに作用するトルクがゼロになる角速度を求めれば良いのですが、ここでは、適当な角速度で計算をし、トルクを確認しながら角速度の範囲を決めることにします。

トルク算出のために、解析ファイルのシステムフォルダ内に、forcesファイルをコピーペーストします。もし、プロペラ表面の領域をblade以外とした場合は、forcesファイルのpatchesで指定する領域名をモデルでの領域名と一致させてください。次に、controlDictファイルのfunctionsに、#include ”force”;を追加します。詳細は、いきなりOpenFOAM第78回を参照してください。

トルク値は、計算を行うと生成されるpostProcessingフォルダ内のforces.datに表示されます。forces.datは圧力によるモーメント、粘性によるモーメントなどがベクトル形式で表示されています。今回は、Z軸を中心とした回転であるため、圧力によるモーメントの3番目の値が求めるトルクとなります。詳細は、いきなりOpenFOAM第78回を参照してください。

実際の作業としては、正のトルクとなる回転速度範囲を試行錯誤で求めますが、今回は、6、8、10、12、14、16rad/sの回転速度としました。

風車特性

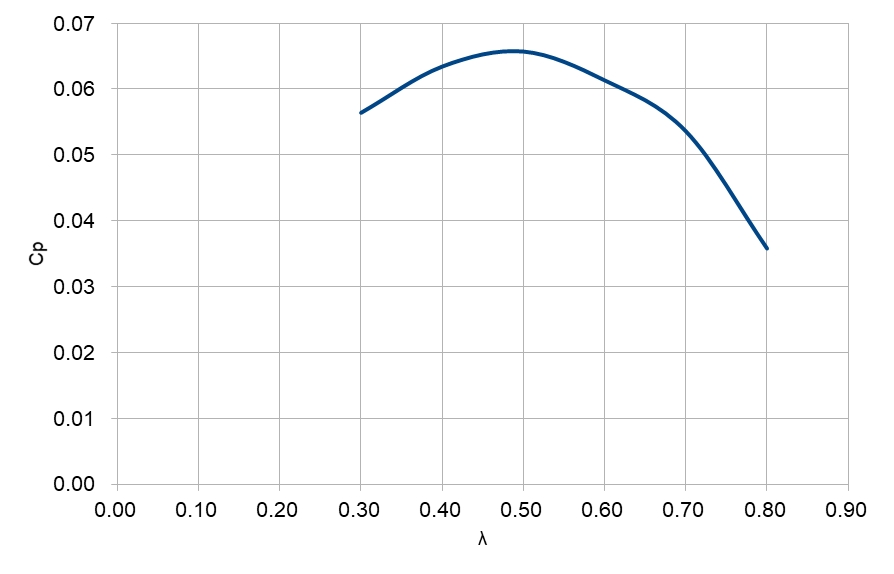

各回転速度の計算結果からトルクを求めて、(1)式と(2)式とで、周速比λと出力比Cpを求めると、図1に示す風車特性が得られます。図から、周速比λが0.5付近で風車は最大効率となることがわかります。ただし、出力比Cpは、平板のプロペラ風車が0.14、円弧翼では0.42でしたので、今回のサボニウス風車は0.06から0.07とプロペラ風車に比べて低い効率となっています。

今回は前回の計算結果からサボニウス風車の風車特性を算出しましたが、この計算はMRF機能を使っているため羽根車の位置は固定されています。サボニウス風車の構造上、羽根車の位置によってトルクが変わることが予想できます。次回は、羽根車の回転に伴うトルク変動を計算してみます。

このページでは、各アプリケーションの操作説明は省略しています。FreeCADの具体的な操作については、いきなりOpenFOAM第5回および第7回、OpenFOAMでの計算実行は第8回、ParaViewの操作については第3回、第4回および第8回を参考にしてみてください。

おことわり

本コンテンツの動作や表示はお使いのバージョンにより異なる場合があります。

本コンテンツの動作ならびに設定項目等に関する個別の情報提供およびサポートはできかねますので、あらかじめご了承ください。

本コンテンツは動作および結果の保証をするものではありません。ご利用に際してはご自身の判断でお使いいただきますよう、お願いいたします。